インターンとして半年関わってもらった大学生の濱田龍哉君。卒業するにあたり感想を寄せてもらいました。

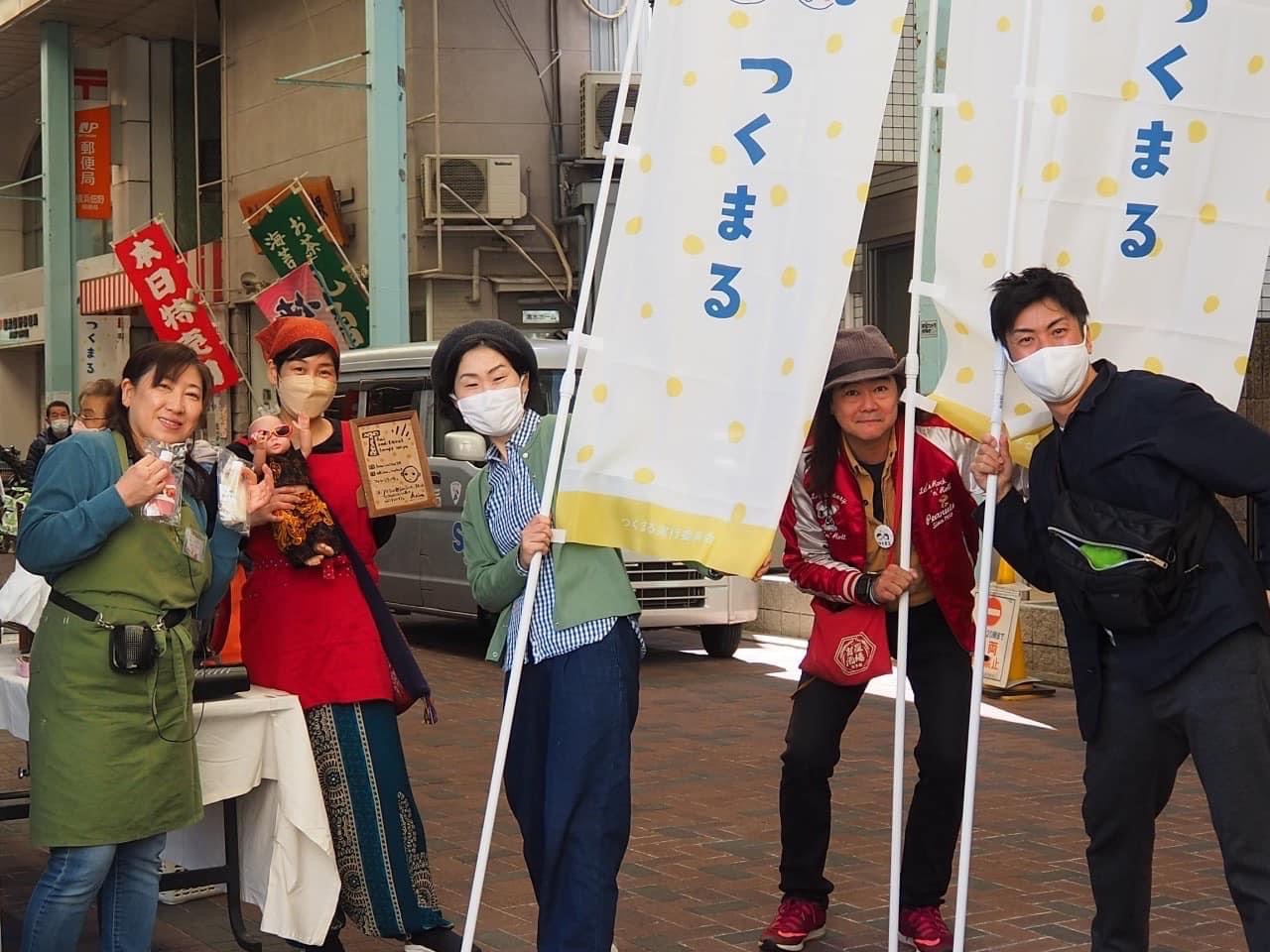

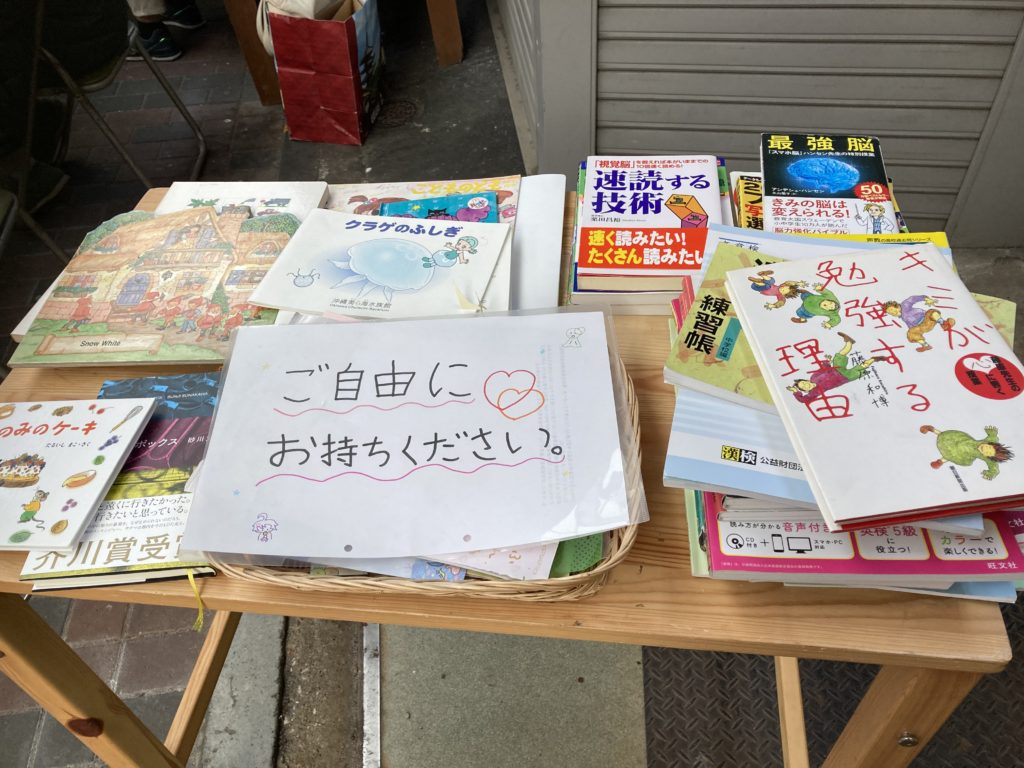

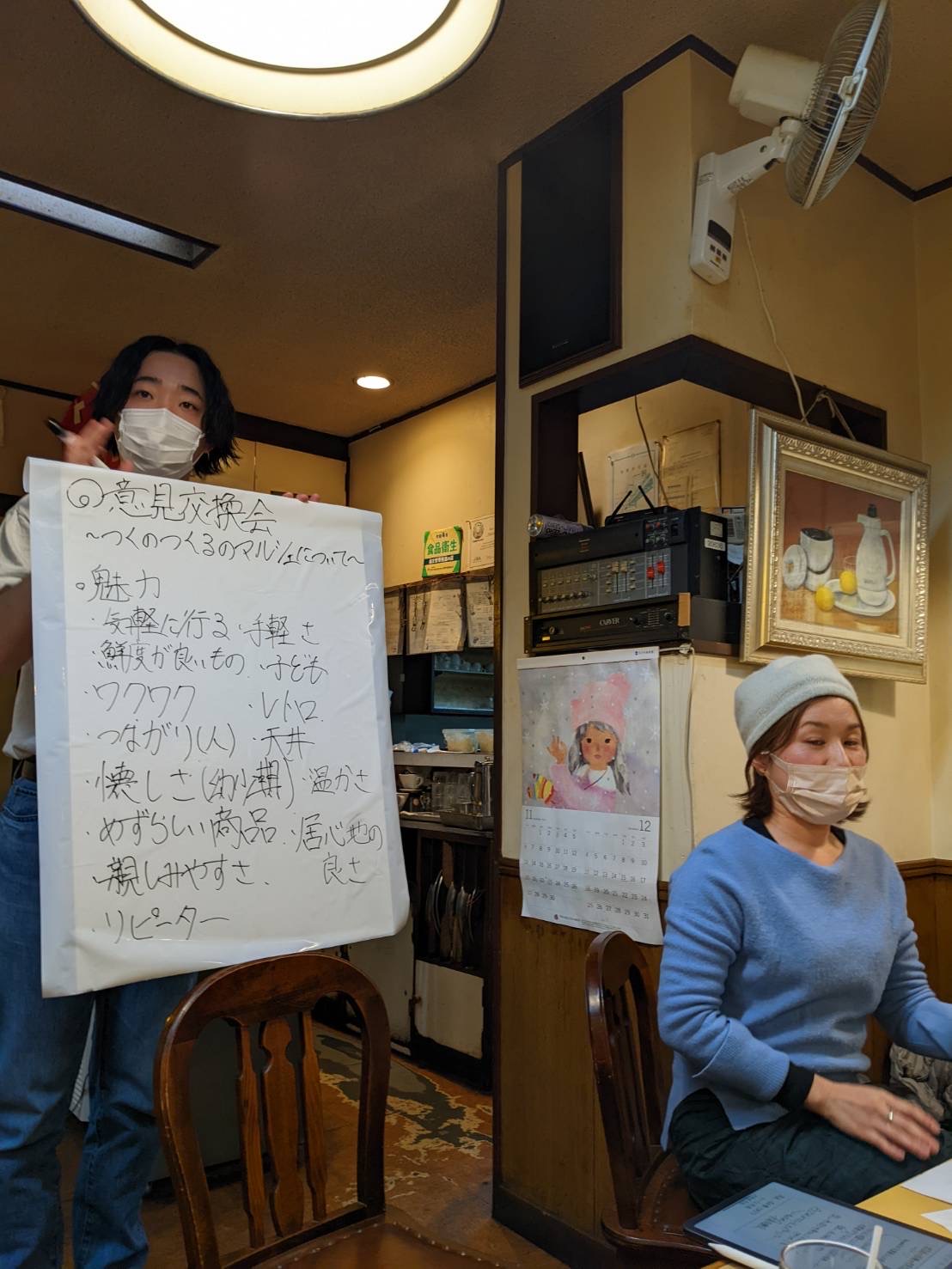

商店街でのイベント「つくまる」に一緒に関わってもらった経緯はこちらに掲載しています。

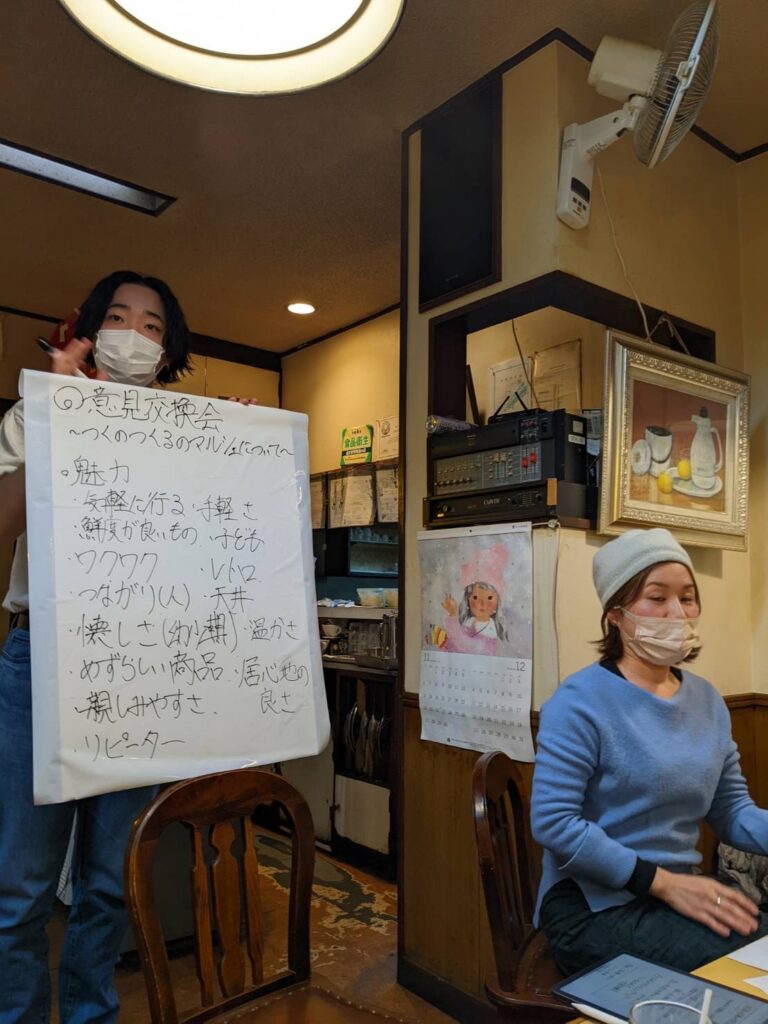

今回は後半!後半は商店街についてどう見えているのか、聞いてみました。

Q.商店街についてどう感じましたか?

私の目線から見える商店街の良い点は、「温かさ」です。

現代に生きる人々、特に都会で過ごす人たちは、現代社会にどこか冷たさを感じているのではないかと私は考えています。この冷たさは、人との関係性が希薄になっているということです。

一昔前には、隣近所に住んでいる人との挨拶は当然のことながら、調味料の貸し借りまであったと聞きます。さらに、家路に向かう最中にふらっと立ち寄った商店街で、お店の方々や店先のお客さんたちとの会話に花が咲き、気づいたら数時間も商店街を散策してしまっていたこともあるという話も耳にしたことがあります。

このような出来事は、現代に生きる私にはどこか昔話のようにも聞こえます。

当然ことながら、スマホのような最先端技術があることにより私たちの生活水準は格段に上がりました。それと同時に科学技術の発展と共に衰退の一途をたどっているものもあると感じています。それが、人の「温かさ」です。

スマホがあることにより日本のどこにいても、ましてや、世界中のどこにいたとしてもインターネットを介して誰かと繋がることは可能です。しかし、人の「温かさ」というものは、相手と顔を合わせて目を見ながら話すことにより、相手の表情や口調などから伝わってくるものです。

今の世の中で生活していて、この「温かさ」を感じる機会はありません。

ですが、つくの商店街にはこの「温かさ」で溢れていると私は感じます。もしかしたら、それは昔懐かしい建物から感じるものかもしれません。

しかし、私は、建物だけではなく、この商店街で生活している人たちから「温かさ」を感じました。

日用品や食料品を買いに来ているだけなのに、いつの間にか近所にできた新しいおいしいご飯屋さんの話をしていたり、さっと通りがかったつもりが、気づいたらそこにいたお客さんたちに子育ての悩みを打ち明けていたりする。

このようなどこか懐かしく、現代を生きる私たちが忘れかけている人の「温かさ」を頭ではなく「心」で受け取ることができる点が、つくの商店街の良さだと私は感じました。

いやあー、商店街関係者の皆さん、嬉しい言葉をいただきました!

「商店街は温かさを心で受け取ることができる場所」。。。素敵な言葉ですね!!

商店街で意図せず人と人との会話が生まれている様子、スマホで要件を済ませるのではなく、対面で生まれる一見無駄なことが、「温かい」という印象になるのですね。

商店街はしょせん、ノスタルジーではないかと思うときもあるのですが、人とのつながりや雑談のできる温かさという価値は、二周りもちがう大学生も感じるのだなと、ほっとしました。

私たちも、地域での活動を持続させていくには、これからの若い世代の人たちとの接点を増やし、活動を次世代につなげていくことが不可欠だと感じています。必ずしも問題意識は同じではないかもしれませんが、次の世代にバトンを渡していく意識をより強く持ちたいです。

なお「つくまる」は次回は10月7日(土)を予定しています